2025年 4月号 Issue No.438

南カリフォルニア日系企業協会 会報(月刊)ジェービーエー・ニュース

JBA ウェブサイト www.jba.org も是非ご覧ください。

去る2/7(金)、ジャパン・ハウス ロサンゼルスにて、JBA設立64周年を祝う「The JBA 64th Annual Reception」を開催した。当日は南浦JBA会長や商工部会メンバーをはじめとするJBA関係者に加え、LAEDC(ロサンゼルス郡経済開発公社) 、WTCLA(世界貿易センター機構ロサンゼルス)のプレジデント兼CEO・ Stephen Cheungさん、曽根健孝・在ロサンゼルス日本国総領事、George Chenトーランス市長、アルハンブラ市のカウンシルメンバー・Jeffrey Maloneyさん、City of LA: Director of International Trade and InvestmentのChristine Petersonさん、米日カウンシルの創設理事長であるトム・イイノさん、ジェトロ・ロサンゼルス事務所の梶田所長 など多くの来賓が参加し、JBAの設立を祝った。

JBA関係者、来賓の方々で記念撮影。

JBA設立64周年を祝う年次レセプション

毎年この時期、JBAの設立を祝う意味で開催される当イベントは、今回で64回目。当日は夕方4時半を過ぎると、会場となったジャパン・ハウス ロサンゼルス5階の多目的ルームに参加者が続々と来場し、しばし懇親の時間を楽しんだ。そして5時半になると、ジャパン・ハウス ロサンゼルスの海部館長の司会でプログラムがスタート。「ジャパン・ハウス ロサンゼルスは日本の魅力を世界に発信するために、6年半前に日本の外務省によって設立されました。当館にはここ5階に多目的ルームと図書館、懐石レストラン『UKA』が、2階には日本のアンテナショップや展示スペースがあります。展示スペースは現在閉鎖中ですが、『NEO-JAPONISM | SAMURAI AND BEYOND: Exploring Tradition Through Technology』というNHKの放送100周年を記念した特別企画展の準備を進めています(2025年2月14日~9月1日に開催中)。少し宣伝になってしまいましたが(笑)、まずはJBAの紹介映像をご覧ください」と話し、JBAの紹介映像が流された。この映像では、南カリフォルニアの経済規模は世界13位でブラジルを上回ること、そこに700社以上の日本企業が進出しており、日本は南カリフォルニア最大の海外直接投資国であり、当地に大きな経済効果をもたらしていることなどに触れられた上で、JBAは「会員向けサービス」「地域社会との関係強化」「教育文化支援活動」の三つの柱を軸に活動している旨があらためて紹介された。

流暢な英語にジョークも交えながら、巧みに会を進行した海部ジャパン・ハウス ロサンゼルス館長。

映像の後は南浦JBA会長が登壇。「皆さま、本日はお越しいただきありがとうございます。この1年間、JBAは成長を続け、ビジネスの発展、文化交流、教育支援、地域貢献などに注力しました。特に、9名のアメリカの教育関係者を日本に招待して日本文化の理解を促進したり、日本文化や日本語に関わる教育活動を行う学校に合計3万ドルを寄付したりなど、教育分野での貢献は顕著なものがありました。また、温室効果ガス削減に関するワークショップの開催やビーチ清掃活動のほか、サクラメントを訪問し、日本企業のグリーンエネルギー技術に関する議論も行うなど、環境保護や地域社会への奉仕にも力を入れました。来年、JBAは設立65周年を迎えます。これからも地域経済の発展と日米文化交流の促進に力を注ぎ、皆さまと共に前進してまいります」と力強く話した。

「JBAの会長として、皆さまがここに集い、私たちの成果を祝ってくださるとともに、未来へ向けて共に歩もうとする姿を拝見することができ、非常に感慨深いです」と述べた、南浦会長。

JBAの歩みと未来への決意、信頼が築くパートナーシップ

続いてLAEDC 、WTCLAのプレジデント兼CEO・ Stephen Cheungさんがマイクを取った。同氏は「普段は統計や数字を交えて話すのが好きなのですが、今回は少し違う話をしようと思います。振り返ると、私が初めてJBAのイベントに参加したのはJBA創立50周年の時だったことを思い出しました。つまり、私たちはすでに15年近くの関係を築いてきたことになります。この関係が今後も続いていくことを願っています。今年は悲しい出来事で幕を開けました。山火事の発生により地域全体が壊滅的な被害を受けましたが、私たちは力を合わせて対応しました。私たちが迅速に対応できた理由の一つは、国際的なパートナーの皆さま、そして日本企業や日系アメリカ人の皆さまからの温かい支援でした。今後もさまざまな災害が起こるかもしれません。しかし、きっと良いニュースもたくさんあるでしょう。だからこそ、私たちは共にこの困難を乗り越え、さらに良い未来を築いていくのです。そしてそれが可能なのは、JBAとの強固なパートナーシップがあるからこそです。LAEDC、ロサンゼルス市、そしてロサンゼルス郡全体を代表して、心より感謝申し上げます」と、JBAへの特別な思いや謝意を述べた。

スピーチの最後は、日本語で「皆さん、いろいろ、ありがとうございました」と締めたStephen Cheungさん。

来賓挨拶の最後は、曽根総領事による乾杯の挨拶。まず冒頭で山火事の被災者にお悔やみ、お見舞いの言葉、さらに山火事に対応した消防士や警察、救急隊員、多くのボランティアの方々への謝意を述べた後、「私は、JBAが地域経済、地元コミュニティーに対して素晴らしい貢献をしていると感じています。日本は南カリフォルニア最大の海外投資国であり、JBAは日米の交流をさらに活発にする重要な推進力となっています。しかし、日本企業だけでビジネスを発展させることはできず、多くの他団体や組織と連携しながら進めていく必要があります。その意味でも、本日のようなレセプションは異なる組織と組織をつなぐ非常に重要な場です。大学、世界貿易センター、各都市の経済団体などとの協力が不可欠なのです」と話した後、「特に農業や水素技術、宇宙分野、最新技術分野など多岐にわたる分野で、日本企業がさらに当地の団体や企業と協力しながら、積極的に挑戦してほしいと思っています」と期待を述べた。さらに、レセプション当日に行われた石破内閣総理大臣とトランプ大統領の初の会談や大阪・関西万博、2026年のFIFAワールドカップ、2028年ロサンゼルスオリンピックなどについて触れた後、「JBAの成功、そして日本と南カリフォルニアのさらなる協力関係を祝して、乾杯!」と乾杯の音頭を取った。

「南カリフォルニアには今後も人口増加、ビジネス拡大の機会が数多く存在しており、ここにいる私たちの関係もさらに発展していくことでしょう」と期待を口にした曽根総領事。

曽根総領事の音頭に合わせて乾杯する参加者の皆さん。

その後、会は懇親の時間となり、参加者らはジャパン・ハウス ロサンゼルスが誇るミシュラン獲得レストラン「UKA」の料理と酒に舌鼓を打ちながら、大いに交流を楽しんだ。そして、会の最後には徳丸商工部会長が登壇。当日の参加者らにイベント参加への謝意を述べた後、「私がこれまでの経験を通じて学んだことは、他社や他団体と相互の成長やパートナーシップを築くための対話は、信頼という基盤の上にしか成り立たないということです。信頼は与えられるものではなく、誠実な行動、透明なコミュニケーション、そしてお互いを理解し支えようとする姿勢によって築かれるものです。このことは、JBAと皆さまの関係にも当てはまると信じています。そして、私たちの信頼関係こそが、ビジネスコミュニティーのより良い未来を築く原動力となると確信しています。本日は本当にありがとうございました。来年、JBAは創立65周年を迎えます。皆さまとまたお会いできることを楽しみにしています」と閉会の挨拶をし、今回のAnnual Receptionも盛況のうちに幕を閉じた。

「私たちは今後もさまざまな課題や困難に直面すると思いますが、JBAはこれからも皆さまと共に、このコミュニティーのために最善を尽くしていきます」と力強く話した徳丸商工部会長。

去る2月5日(水)、企画マーケティング部会によるJBA特別経済セミナー「米国経済・金融市場の見通し ~トランプ2.0の始動~」をオンラインで開催した。

〈講師プロフィール〉

坂本篤秀さん

三井住友銀行 市場営業統括部(ニューヨーク) シニアエコノミスト

2010年三井住友銀行に入行。12年より同行エコノミストとして米国の経済・政治・金融市場分析を担当。

株価・個人消費とも堅調が予想される今年のアメリカ経済

第二次トランプ政権が米国経済、金融市場にどういった影響を及ぼすかという非常に注目度の高いトピックでの開催となった本特別経済セミナー。坂本さんは冒頭で、「関税関連を含め、トランプ大統領が半ば朝令暮改のような形で大きく動いています。そうした中で、アメリカ経済・金融市場の今後に関して注目すべき点についてお話しします」と述べ、①格差を内包しつつ堅調な米国経済、②FRBは利上げに慎重姿勢、③トランプ2.0の始動、④米国経済は黄金時代を迎え得るか、という4つのポイントで話を進めていくとした。

坂本さんは初めに今年のアメリカの金利と為替の変動に関して、三井住友銀行としては、年内に0.25%の利下げが2回行われ、またドル円は今年末時点で1ドル=145円程度になると予測しているとした上で、「個人的な見通しとしては、2回の利下げは難しく、0~1回に留まるのではないかと考えています」と述べた。そして、世界各国と比較してもアメリカ経済一強の状況であり、個人消費も堅調で地力が依然として強いと、アメリカの経済の底堅さを強調した。

続いて、アメリカ経済の問題として格差を挙げ、「所得階層別に消費者センチメント(消費者が現在の経済状況や将来の景気についてどのように感じているかを示す指標)を見ると、高所得層のセンチメントは回復している一方、低所得層は回復していません。所得上位20%が消費全体の40%を占め、所得下位20%は消費全体の8%に留まるため、所得下位層のセンチメントが悪くても個人消費額全体に与える影響は少なく、マクロに与える影響力の格差が広がっている点には注意が必要です」と述べ、より影響力の強い高所得者層の購買力の原資である株価に話題は移った。

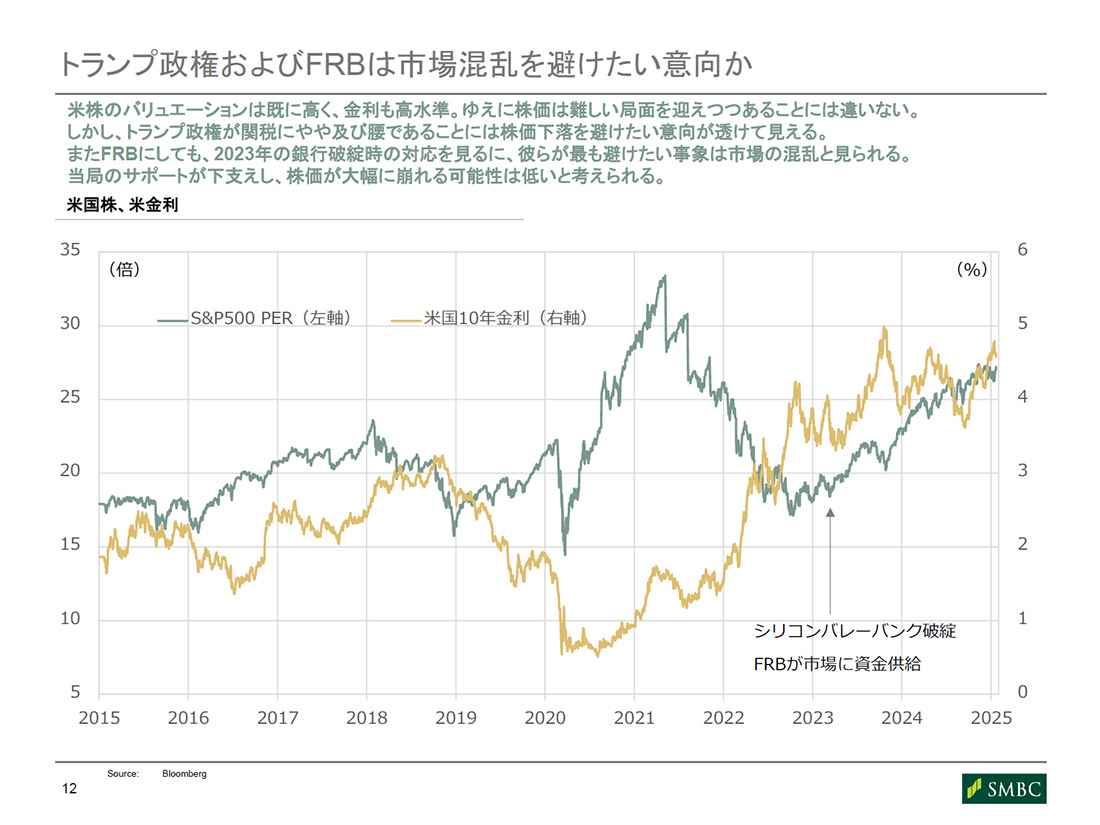

「S&P 500のPER(Price Earnings Ratio=株価収益率)を見ても、アメリカの株価は割高、そして10年金利(満期が10年の国債の利回り)も依然高いことから、アメリカの株価は今年難しい局面を迎えることは間違いないでしょう。では大幅調整、大きな下落があるかというと、私は懐疑的です。トランプ政権、FRBとも株価の大幅下落、金融システムの動揺を避けたいと考えているためです。ゆえに、今年の経済は、株価の大崩れは免れ、高所得層の購買力はある程度維持され、個人消費は維持され、経済成長もある程度底堅く保たれるだろうと見ています」と予測した。

市場混乱を避けたいトランプ政権・FRB両者の意向に支えられ、大きな株価下落の可能性は低いとの予測。

続いてトピックは企業サイドからの見方に移る。アメリカで8割を占めるサービス業のセンチメントは堅調、2割を占める製造業はやや不調であるとし、家計と同様、影響力の大きい層は好調、小さい層は不調で、全員がハッピーではないが総論OKという状況だとまとめた。そして、「総論OKと言いましたが、その中での問題はインフレが続くという点です。サービスの物価はピークアウトしているものの、依然底堅い状況が続いています。サービスの原価である人件費も、ピークアウトしているものの底堅く、これがサービス物価の高止まりにつながっていると思われます。

また、少し話が反れますが、トランプ2.0においてアメリカの企業・家計はどうなっているのかという点にも触れます。共和党支持者が多いと言われる中小企業、共和党支持者の家計のセンチメントを見ると、この数カ月で明らかに数値が改善しています。これらはセンチメントに過ぎないのですが、その『センチメント=気分』が支出、企業の場合は設備投資を増やす、つまりセンチメントが自己実現的に需要を生み出すこともあり、今後その動きがあるかに注視しています」とした。

そしてセミナー前半の最後のトピックとしてFRBの金利政策に触れ、「景気は堅調、インフレが続き、トランプ政権下では移民の抑制や関税の増税といったインフレ再反発(一度落ち着いたインフレが再び加速すること)のリスクのある政策が打ち出されようとしています。その中でFRBは利下げをできるかというと、慎重にならざるを得ないと思っています。金融市場も今年2回の利下げを織り込んでいますが、本当に2回利下げできるのか、私は懐疑的です」とまとめた。

トランプ2.0のカギを握る四つのプレーヤーと、関税・移民政策がアメリカ経済に与える影響とは

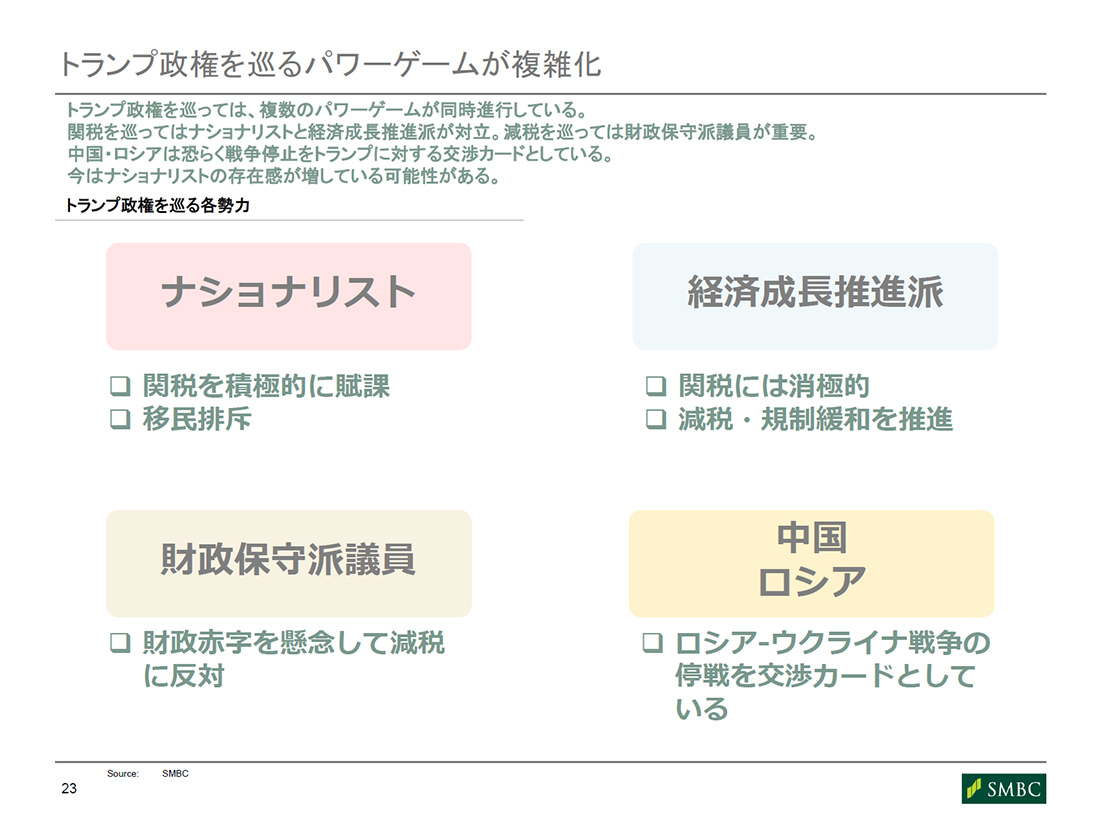

続いてトランプ2.0に話題は移り、坂本さんは①各政策を巡るパワーゲームは複雑化、②各政策による経済影響、③米国経済は黄金時代を迎えられるか、の3点を挙げ、話を展開した。

まず、「①各政策を巡るパワーゲームは複雑化」におけるプレーヤーとして、「ナショナリスト」「経済成長推進派」「財政保守派議員」「ロシアと中国」の四者を挙げ、順にその影響を解説した。「ナショナリストは経済合理性よりアメリカファーストが重要、関税をかければ自分たちに製造業が戻ってくる、といったストーリーを信じる価値観ベースの人たちです。この反対にいるのが経済成長推進派と呼ばれる、経済を比較的理解している層で、関税は経済に悪影響と考え、減税や規制緩和を推進したい人たちです。この両者が政権内で勢力争いをしています。

もう一つの重要なプレーヤーがフリーダム・コーカスと呼ばれる財政保守派議員。財政赤字、歳入減を許せない人たちで、減税を進めたいトランプ大統領と彼らの間で交渉が難航するのではないかと思っています。最後のプレーヤーがロシアと中国。就任後の動きを見るに、ロシア・ウクライナ戦争の停戦交渉は難航していると見られ、停戦が難しくなると得をするのは、ロシアに対して影響力のある中国です」とし、政権の中でこの四つのプレーヤーの思惑が揺れ動いていること、またトランプ大統領自身も自由ではなく、これらのプレーヤーの関連しない、実行しやすい政策から進めていると現状を分析した。

政策一つ一つを見るのも大切だが、その政策を巡ってどういったパワーゲームが起きているかを読み解くことがより大切、と語った坂本さん。

次に、「②各政策による経済影響」に話は移る。「トランプ大統領が現在示している減税・関税の課税を全て実施した場合の影響を計算すると、GDPを減税で2.4%押し上げ、関税で1.7%押し下げ、トータルではプラスになる見通しです。しかしその影響は均一ではなく、関税は消費税のように消費者全員が同じ影響を受ける一方、減税は高所得者層がより大きな恩恵を受けます。今回の大統領選挙では低所得者層がトランプ大統領に鞍替えしたと言われていますが、減税は彼らにデメリットのある政策ですから、2026年の中間選挙に影響を及ぼす可能性があります」と述べた。そして関税の各国への影響については、25%が課されたカナダ、メキシコへの影響は非常に大きいが、これは交渉に利用するための一時的なものと考えられる点、10%が課された中国に関しては交渉が難航する可能性を指摘した。

続いてトピックは、関税よりも重要なポイントという移民政策に移った。18~19年の第一次トランプ政権下で行われた「移民不寛容政策」により、移民労働力の不足により賃金が上昇した結果、アメリカ生まれの労働力人口が増加したと指摘し、「今回、これと同じように、労働コストの上昇が起こる可能性があり、注意が必要です」と、移民抑制が今後関税・減税政策以上にアメリカの経済と労働市場に影響を与える可能性があると提起した。

さらにアメリカの金利が昨年の大統領選挙以降上昇していることに触れ、「金利の中でもタームプレミアム(≒財政リスクプレミアム)が上昇しているのですが、これはトランプ政権下で政府債務が悪化すると見られているためです。FRBの動向に加えて、こうした財政リスクプレミアムも考慮され、この面から見ても、アメリカの金利は下がりにくい状況です」と、各政策の経済影響についてまとめた。

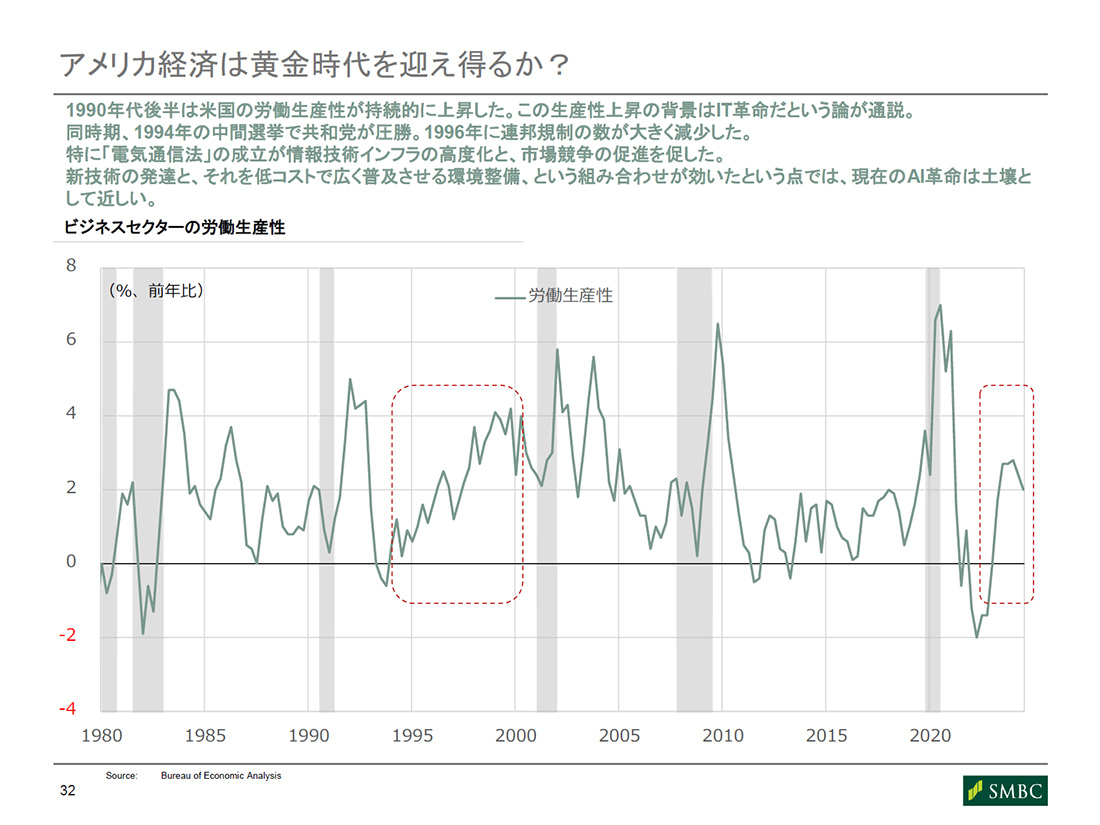

アメリカが再び黄金時代を迎えるかは、AIの普及がカギ

トピックは「③米国経済は黄金時代を迎えられるか」に移った。アメリカ経済の観点から見ると、IT革命が起き、『Windows 95』が発表され、IT関連の規制緩和が起き、生産性が一気に上昇した1990年代が黄金時代と言えるとし、「足元を見ると、生産性が若干上昇する気配があります。これは生成型AIの影響で、今は生成型AIの黎明期を迎えていると指摘できます。トランプ大統領もAIをより低コストで普及させようとしています。

ここで、現在話題の『DeepSeek』(中国企業が開発したAI言語モデル)についてですが、ポイントはオープンソースが作られたという点です。今まで高コストだったAIを低コストで利用できるようになり、今後は同様にアメリカ企業も模倣できる可能性がある、そうなればこのイノベーションが黎明期から普及期に移行するきっかけとなり、90年代後半のような黄金時代を迎えるかもしれません」と、アメリカ経済とAIの今後の展望をまとめるとともに、今後のリスクとして①インフレの再加速、②株価の調整局面入り、③トランプ大統領の領土的野心の拡大、の3点を挙げ、これらを注視することを促し、セミナーを締めくくった。

AIの普及により労働生産性が継続的に上昇することがあれば、アメリカ経済が黄金時代を迎える可能性も。

去る2月23日(日)、教育文化部会主催の教育ウェビナー「デジタル時代の漢字力と漢字教育を考える パート2 家庭でできるサポート編」をオンラインで開催した。

〈講師プロフィール〉

ダグラス昌子さん

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 名誉教授/アジア・アジアンアメリカン研究学部日本語科

専門研究分野はカリキュラムデザインとインストラクション、継承日本語の発達、リテラシー(漢字力、読みの力)の発達など。バイリンガル・マルチリンガル子どもネット理事、全米コミュニティーベース継承語学校連盟理事、全米日本語教師連盟継承語部会会長。

「書ける」から「使える」へ。デジタル時代の漢字力

日本国外におけるデジタル時代の漢字力、漢字教育という、多くの在米の保護者にとって関心の高いテーマで行われた本セミナーは、昨年に続いてのパート2。ダグラス教授は冒頭で、事前の参加者アンケートから、保護者が小学生の時には、ドリルなどに繰り返し書いて覚えたという声が多い、そして現在補習校などに通う子どもの宿題も、ワークブックやプリントを使って練習するなど、保護者の世代と比較して大きな変化がないことを指摘した。

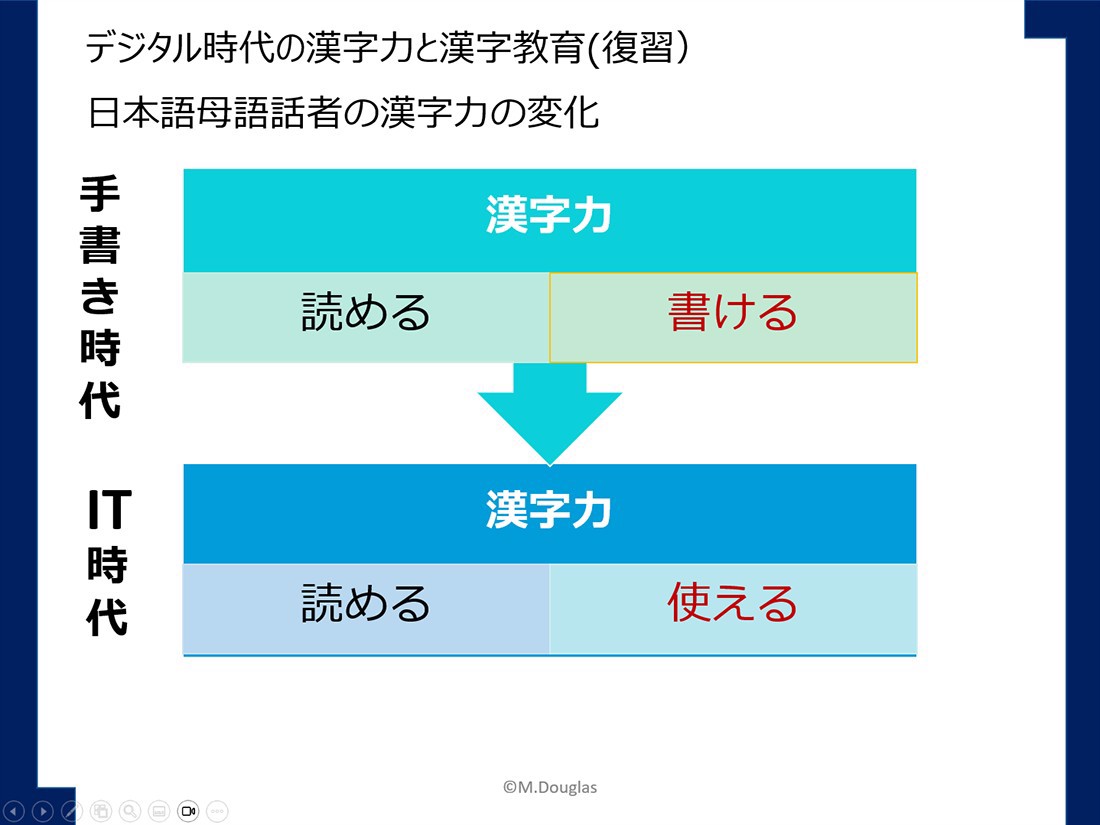

次に昨年の振り返りとして、デジタル時代において、求められる漢字力と学校での漢字教育に大きなギャップが生まれていると述べた。「手書き時代において漢字は読めて、書けることが必要でした。しかしITの時代には、漢字は読めて、正しく使える、正しく『選べる』ことが必要になっています。日本の文化庁文化部国語科の調査によれば、手書きをしなくなった分、漢字を正確に書く力が衰えていると感じている人が増えているというデータが出ています。

一方、例えばアイサツという言葉をひらがなで書くか漢字で書くかを問うと、デジタルデバイスを利用する場合は漢字を選ぶ人が増えています。手書きは難しくても、正しい漢字を、自信を持って選べる人が増えているというデータが出ているわけです。デジタル時代の漢字力は、漢字の語彙の意味を知っていること、そして漢字の構成の部分的な知識があることが重要で、その知識があれば、正しい漢字を選べるのです」と述べ、デジタルデバイスを活用することで、伝えたい内容を考え書くことに集中できるという利点を指摘した。

次に、テーマは漢字の学び方、漢字力の発達に移る。新しい語彙を学ぶと、まず見て分かる受け身的な語彙「受容語彙」となり、その次の段階として、書いたり話したり自分から発信できる「表出語彙」となるとした。そして、「さらにこの上の段階として、手で書ける、つまり完全に音と意味と字形を覚えているという段階があるのですが、デジタル時代にこのレベルが必要かは大きな疑問です。昔の学校での漢字教育を振り返ると、手書きができるようになることに多くのエネルギーが費やされていました。ですがデジタル時代の漢字力とは、字の知識ではなく語彙の力であり、使い方が分かることです」と、現在求められる漢字力についてまとめた。

デジタル時代の漢字力とは、正しい漢字を選び使える「語彙力」。

求められる漢字力と漢字教育の現状の大きなギャップ

次に子どもたちの漢字の学習法に話題は移り、「学校での漢字教育は、冒頭に紹介した、保護者の皆さんが小学生だった頃の漢字教育とあまり変わっていません。ドリル学習、とにかく書いて覚えるという学習法は、補習校に留まらず日本でも同様に行われていて、指導者が漢字の読み方・書き方を示し、画数と筆順を覚えて、なぞり書きをする、そらで書くといった教育が依然行われています。宿題も、漢字帳・ドリル・ワークブックを使い繰り返し書かせるという学校が多く、それ以外の方法を考えるのが非常に難しい状態です。このように日本の漢字教育が変わらない理由は、教える立場である先生が、自身が子どものころに習った方法を変えられないからだと考えられます。

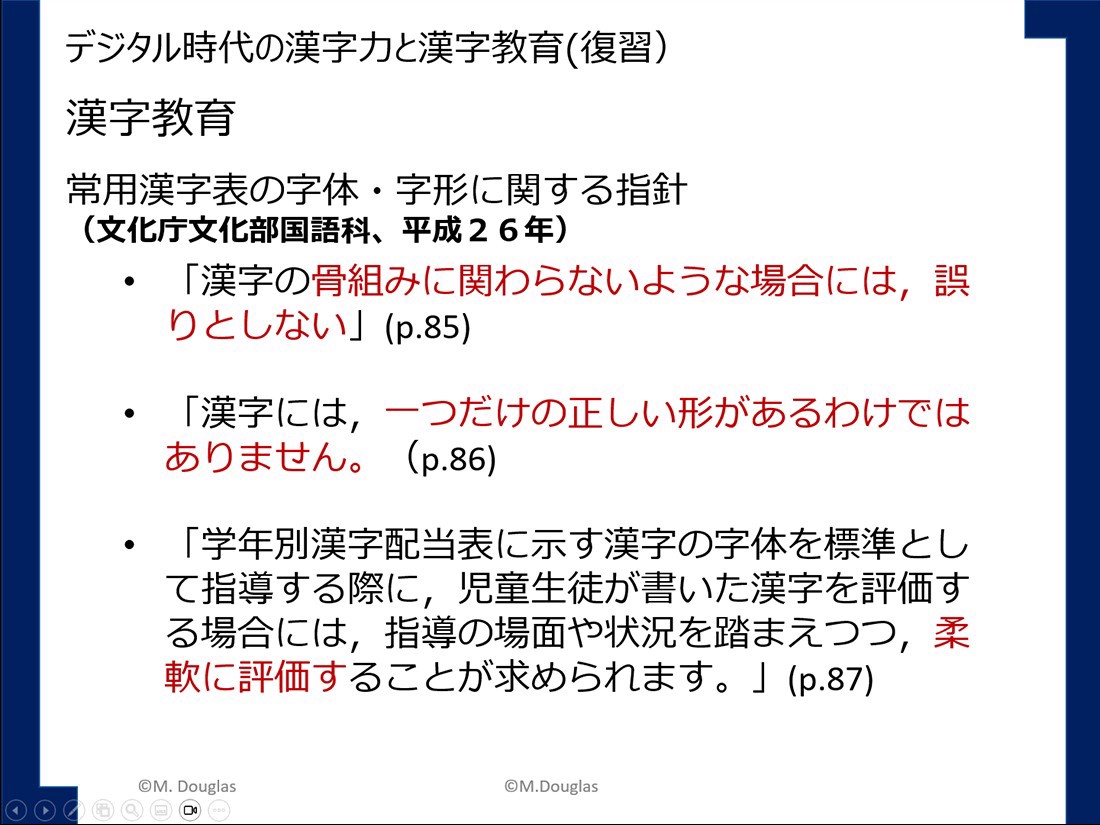

文部科学省は、例えばある漢字が複数の筆順を持つこと(『必』など)、複数の画数を持つこと(『衣』など)を受容しているのですが、指導者は依然として自分が小学校で習っていた基準でマルバツを付けている。このような矛盾の中、子どもたちは一生懸命に勉強しています。デジタル時代に必要な漢字力とは何かが討論されないまま、従来の漢字教育がされている、これは大きな問題だと思います」と、指導者の現状に問題提起。一方子どもたちは、漢字の中にほかの漢字の形を見つける、トピックと結び付ける、アルファベットの形と関連させて覚えるなど、自分なりにいろいろな方法で覚えようとしており、こういった方法は認知心理学という分野から見ても非常に効果的な学習法であると指摘した。

次に止め・はねに関する指導についても触れ、「文化庁文化部国語科指針によれば、『漢字の骨組みに関わらない場合には誤りとしない』つまり、はねの有無は問わない、また例えば『保』の右下部分は『木』でも『ホ』でもよいという見解です。ですが学校の漢字テストだと誤りにされる場合がある。指導者には、生徒・児童が書いた漢字を評価する場合には柔軟に評価することが求められます。特に漢字を勉強し始めの低学年の生徒には、認知的に負荷がかかり過ぎないようにするべきです」と、指導者の変革を訴えた。このトピックの最後として手書きの有効性について触れ、「ではデジタル時代に手書きは必要ないのかというと、そうではなく、漢字の組み立てを理解するには有効です。漢字は『積み木』のように組み合わせでできていること、例えば『休』はにんべんと『木』の組み合わせだと単位ごとに意識することができるようになります」とまとめた。

現実に即して漢字教育も変化すべきと指摘したダグラスさん。

家庭でできるサポート ~学習段階に応じた有効な漢字学習の方法とは~

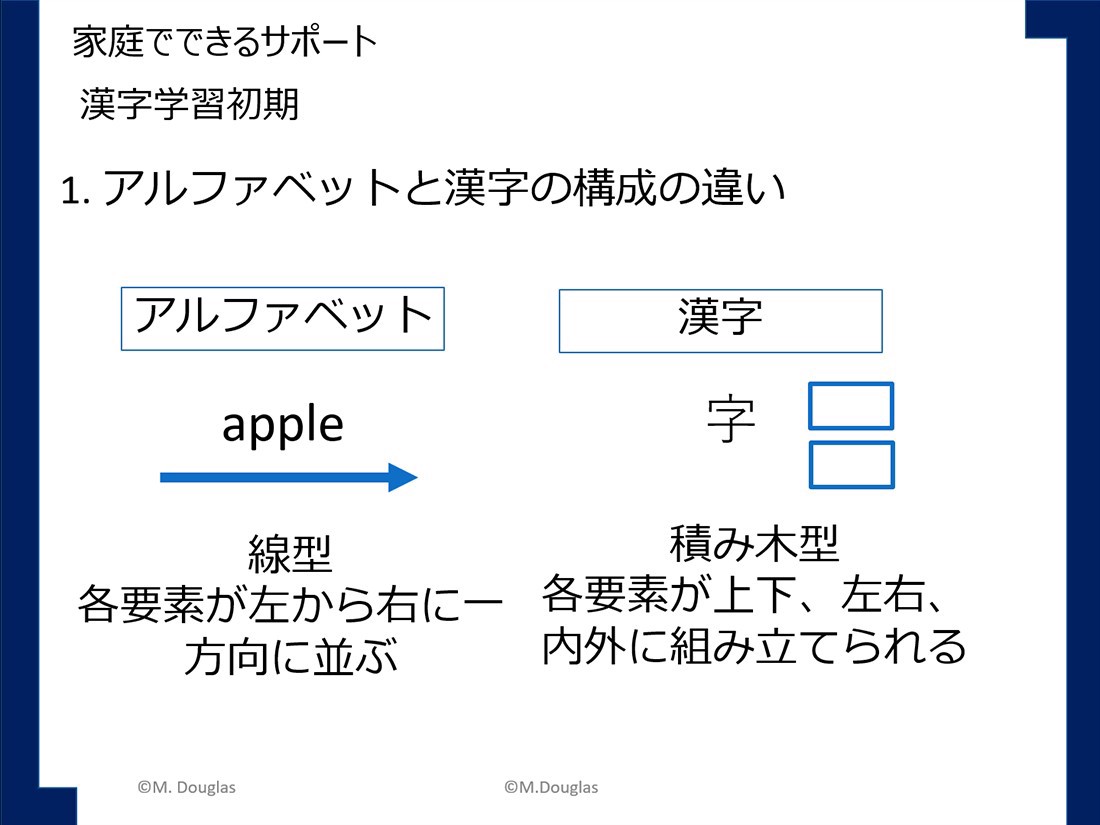

セミナー後半のテーマ、「家庭でできるサポート」に入るとまず、アメリカで育つ日本人・日系人の子どもは英語・日本語両方を同時に勉強していく環境であることについて触れ、「彼らには、左から右に流れる英語と、上下・左右・内外に組み合わさる漢字の組み立ての違いを教えてあげないといけません。知っているパーツに分けてみるという練習、これとこれを足したらどんな字になるでしょう、とパズルのようにすると子どもたちも喜んで取り組みます。漢字学習に苦手意識を持つお子さんには、小さな、簡単なタスクに分けることで、小さな達成感を多く与えることが必要ではないかと思います」と述べた。そして、学習初期・中期・後期に分けて、それぞれ下記のような学習方法を勧めた。

●学習初期:

インデックスカードを使って漢字の分解練習をする、漢字の足し算をする、イラストを使って象形文字は物の形から漢字に発展した経緯を見せる、漢字をイラストと結び付ける(連想法)、手紙やメッセージを書く時に漢字のところを絵で描く、文の中で漢字で書くべきだと思う(書ける)単語にマルを付ける、などの活動で、漢字の表意感覚を発達させる。

●学習中期:

熟語の中のそれぞれの漢字の読み方を明確にし、音で聞いた語の漢字の区切りがどこかを選ぶ練習。同じ漢字でも、文脈によって読み方が変わることを理解しているかを確認する練習、読みと漢字を結び付ける練習など。

●学習後期:

この段階になると、学習者が自分にあった学習方法を見つけ、自律して学習し続けることが大切になる。例えば「暑い」と「寒い」のように対になっているものを自分で整理して集める、「不」「無」「非」といったネガティブな意味を表す接頭辞を一つのグループにして覚える、同じ部首や部分を持つ漢字は半数以上同じ音を持つことを覚える、同じ読みを持つ複数の部首を覚えるなど。

・四つ以上の同じ音符を持つ部首…可、各、古、工、士、寺、育、反の8部首

・三つの同じ音符を持つ部首…化、交、才、責、中、長など17部首

このように、学習後期にはグループ化・抽象化が重要になるとした。

最後に、「一方、例えば『皮肉』の『皮』と『肉』という組み合わせのように、漢字の元の意味とは全く違う意味になる漢字もあるので、文脈から情報を理解する指導・サポートも必要になります」と指摘。例えば、「月食」という単語を例に、「月食とは、あまりアメリカでは耳にしないトピックで、理科で勉強しない限り出てこない言葉かもしれません。こういった単語の場合、月食はLunar eclipseだよと教えてしまうのではなく、子どもがテキストを読み、文脈に即して意味を推測し理解するという練習が重要です。子どもが自分自身で意味を表しているところを探すことで、リーディングの能力が発達していくのです」とし、漢字学習の発達段階ごとに有効な学習方法が異なる点をまとめ、セミナーは幕を閉じた。

漢字学習初期・中期・後期それぞれに適した学習方法が紹介された。

「LA CREATIVE TOUR」に参加しての感想文

文:NMB (USA), Inc. ・中村光さん

3/1(土)に開催された「LA CREATIVE TOUR」に参加しました。ダウンタウンLAを美術・建築などクリエイティブな視点から巡るツアーは大変興味深く、今まで気付かなかった魅力を存分に味わうことができました。当日は朝の9時半にダウンタウンの現代アートミュージアム、The Broadに集合し、メインのアート解説ツアーがスタート。最初に観たのは草間彌生さんの『Infinity Mirrored Room』という作品で、LEDライトが無数に煌めく幻想的な空間は非常に美しく、不思議な体験でした。その後、キュレーターより詳細な解説を受けながら約1時間半、さまざまなアーティストの個性あふれる作品を鑑賞しました。現代アートに知見のない自分ですが、キュレーターと作品の熱量に惹き込まれてあっという間に時間が過ぎていきました。

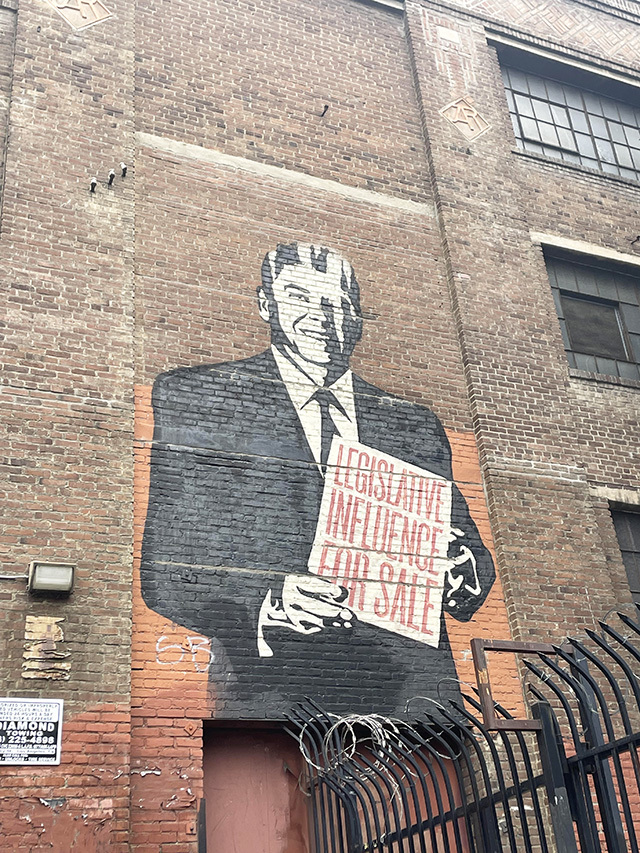

メインツアーの後はお隣のWalt Disney Concert Hall前で記念撮影をして、自由参加のダウンタウン散策へ。本ツアーを企画していただいたNippon Design Center USA, Inc.の高石さんより、カリフォルニア現代美術館(MOCA)、ロサンゼルス市庁舎といった観光名所他の建築物について建築の特徴や様式などの解説を受けました。また説明されなければ素通りするようなストリートアートも教えていただき、好奇心が刺激される街歩きでした。散策の終点は、The Broadにも展示があったBarbara Krugerさんというアーティストの作品が壁一面に拡がるMOCA別館前。そこで2度目の写真撮影を終えて解散となりました。

解散後は希望者で近くのソーセージ店Wurstkücheにてランチをして楽しいひと時を過ごしました(個人的にはヘビ肉のソーセージを食べたこと、ランチ後にThe Broad駐車場まで戻るにあたり初めて地下鉄に乗ったことも貴重な体験でした)。約半日のツアーでしたが、大自然、スポーツ、エンターテインメントという自分の中の西海岸のイメージに新しい発見を加えてくれた、とても有意義な時間でした。これからは今までと少し違った視点からもアメリカ生活を楽しめそうです。企画に携わってくださった方々、参加者の皆さま、お疲れさまでした。ありがとうございました。

MOCA別館外壁一面に描かれたBarbara Krugerさんの作品。

Wurstkücheのホットドッグとドイツビールで乾杯!

The Broadの外観。

1928年に建てられたロサンゼルス市庁舎は、カリフォルニアを代表するアール・デコ建築の一つ。

ストリートブランド「OBEY」の創設者でありアーティスト、Shepard Faireyが描いたロナルド・レーガンのミューラル(壁画)。

サウスベイ地域部会

「『ヨガ』で心の安定と体質改善!体験クラス」に参加しての感想文

文: Teruko Weinberg, Inc.・柳田咲さん

去る2月15日(土)、普段からよく健康トークをしている同僚を誘って、サウスベイ地域部会主催のヨガイベントに参加させていただきました!これまでもヨガに挑戦したことはあるのですが、「YouTube」などを参考に独学で、ということが多かったので、小枝先生から直々に呼吸法やストレッチなどを教えていただけ、学びも多くとっても有意義な時間でした。

レッスン中には先生が隣まで来てくださり、私の体の状態や癖に合わせたポーズのコツや姿勢のチェック方法などもレクチャーいただき、勉強になりました。1時間強のイベントだったかと思いますが、終了後にはしっかり全身のコリもほぐれて、腹式呼吸も上手くなっていて、すぐに効果を実感!さっそく自宅でのストレッチに取り入れ始めましたので、習慣化できるよう頑張ります。時間が経つと独自の方法に戻ってしまいそうなので、チェックの場として定期的に開催してくださったらうれしいです。また、事前には予定していなかったのですが、イベント後に流れでランチにいくことになり、思いがけず参加者の皆さんとの交流も楽しむことができました。おかげさまで、心身共に健康的な1日を過ごせ、感謝しております。今後もサウスベイ界隈でのアクティビティー企画がありましたら参加したいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします!

小枝先生の説明を真剣に聞く、参加者の皆さん。

先生の指示に従いながら、いろいろなポーズに挑戦しました。

心身共にスッキリして、とても有意義な時間でした。

最後に参加者全員で記念撮影!

オレンジカウンティ地域部会

「現地校セミナー」に参加しての感想文

文: CALANCE・堀直樹さん

2/8(土)、アーバインで行われた「現地校セミナー」に家族で参加させていただきました。渡米してから1年半ほどになり、子どもたち(Kindergarten の男の子二人と3rdの男の子)は、既に現地校に通っていますが、今回のセミナーでアーバイン統一学校区(IUSD)の教育プログラムや体系的な仕組みを知ることができて、とても有意義な時間となりました。また、あらためてアーバイン学校区の充実したサポートを実感することができました。

セミナーはJBAオレンジカウンティ地域部会長、佐藤さんのさわやかな挨拶から始まりました。第1部では、IUSD日本語コーディネーター太田さんから現地校の先生たちを紹介いただいた後、IUSDの教育プログラム、入学・編入手続き、ELPACテストやELD、SEIプログラムなどについて詳しい説明を頂きました。これまで日本語での説明を受ける機会がなかったため、今回とても理解を深めることができました。第2部ではK~2年生、3~6年生、7~12年生の3グループに分かれて、現地校の先生からお話を伺いました。フランクな質疑形式で宿題、ランチ、トラブル時の対応、アーバイン現地校の特色など色々と学べました。アーバインはさまざまな文化の生徒がいて、母国語が英語でない生徒へのサポートが充実している点もあらためて認識しました。

その後、現地校に通う日本人生徒と保護者とのパネルディスカッションでは、今回パネラーとして参加させていただきましたが、現地校での休憩時間の過ごし方、宿題、ELOPなどについて皆さんにお話しさせていただきました。参加者の皆さんに少しでも参考になっていたらうれしいです。これから現地校へお子さんを入れようとなさっている親御さんはもちろん、現地校に通っているお子さんのいる親御さんにとっても、学年グループごとの情報を知ることができる良い機会だと思いました。また参加して高学年用の知識をアップデートしたいと思っています。最後に、本セミナーを開催してくださったJBAボランティア、ISID関係者の方々に感謝を申し上げます。どうもありがとうございました。

IUSD日本語コーディネーター太田さんによる説明風景。

Group1(K~2nd)で、パネリストとして家族でお話をさせていただいている様子。

あさひ学園だより

文:あさひ学園事務局

サンタモニカ校高等部グローバルコースで、上映会を実施

去る2/8(土)、今年度もサンタモニカ校高等部グローバルコースにおいて、「グローバルデー」として上映会が実施されました。上映会は、同コースの独自科目「比較表現」の学習成果を発表する場です。上映作品は、生徒たちが字幕翻訳を施した動画で、1年生は英語の動画に日本語字幕を、2年生は日本語の動画に英語字幕を挿入しました。今年度の1年生は、『PBS News Hour』の「アメリカにおける日本のアニメとマンガの人気度(Popularity of Japanese Comics and Animations in U.S.)」、2年生は自主制作作品『ここはどこ?-あさひ物語(Where Am I? – A Tale of Asahi)』をそれぞれ発表しました。

今回のグローバルデーのハイライトは、上映会のテーマにも関連する特別講演でした。日本の人気アニメプロデューサーであり、株式会社WOWMAX代表の海部正樹氏をお迎えし、「日本文化の表現力」をテーマにご講演いただきました。日米両文化と言語の理解が表現力の基盤となることなど、海部氏のお話は生徒たちにとって大変実りあるものでした。また、在ロサンゼルス日本国総領事館から的場博子副領事、そして日本映像翻訳アカデミー(JVTA)取締役の筆谷信昭氏にもご臨席いただき、生徒たちとの活発な意見交換が行われました。本上映会、講演会、交流会を通じて、高校生たちは自らの能力をさらに磨き、世界市民としてグローバルに活躍する未来を実感する機会となりました。

上映会の様子。

交流会の様子。左から海部正樹氏、的場博子副領事、筆谷信昭氏。

皆さんとお知り合いになり、LAでの世界を広げるためにJBAへ入会いたしました。皆さんといろいろとお話しできることを楽しみにしています。また地域への貢献もできればと思います。

加藤(Duke)啓さん

Aderans America Holdings, Inc.

– – – – –

住所:9100 Wilshire Blvd East Tower 9th Floor, Beverly Hills, CA 90212

Web:https://drive.google.com/drive/folders/1LMxO51gki11HzCoKkcoyM3Flg-USPOgk

責任者:加藤(Duke)啓(President and CEO)

従業員数:13名

– – – – –

アデランスは1968年の創業以来、毛髪・美容・健康分野のトータルヘアソリューションを提供し、オーダーメイドウィッグ、医療用ウィッグ、育毛・増毛、毛髪移植など多彩なサービスを展開してる。現在、日本、北米、欧州、アジアの18の国と地域で事業を展開し、特に米国での事業が重要な役割を担っている。米国では、ホールディングカンパニーであるAderans America Holdings, Inc.が、HairClub、Bosley、Aderans Hair Goodsの三つの販売子会社を統括し、ヘアリプレイスメント、育毛治療、毛髪移植、ウィッグ販売を通じて多様なニーズに応えるサービスを提供している。「髪のお悩みがありましたら、ぜひ私たちにご相談ください!」とのことだ。